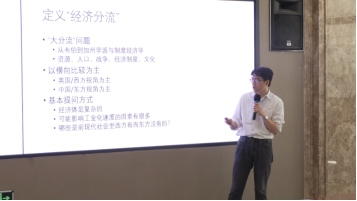

5月22日下午,雷火电竞官网在线全球教席学者、美国耶鲁大学法学教授张泰苏以“法律与近现代经济分流”为题举办学术讲座。讲座由雷火电竞官网在线助理教授左亦鲁主持,雷火电竞官网在线教授李启成、葛云松,长聘副教授章永乐、戴昕、阎天和博士后研究人员吴景键担任与谈人。本场讲座中,张泰苏教授通过对东西方几大经济体发展的比较观察,展现了国家建设对资本积累与规模经济的正面推动力,揭示了现代政体及其所带动的法律体制建构对于经济发展的良性作用。校内外百余名师生参与了此次讲座,活动反响热烈。

本文以文字实录的方式呈现讲座核心要点。

张泰苏:

一、 经济分流及其既有研究

大分流(Great Divergence)是西方世界在十九世纪克服发展限制,超越中国、印度等东方国家的历史时期。经济分流是大分流的最主要表现形式。几十年来,它受到学界的广泛关注,相关研究层出不穷。

对于为何会发生经济分流,当前主流的研究方式是进行横向比较,确定核心影响要素与机制。从上世纪九十年代开始,法律被视为影响经济分流的要素之一,相关研究从产权保护、分权和宪制三个方面展开:第一,财产权越稳固,就越可能形成稳定的投资,才可能有工业化和经济发展。第二,稳固财产权需要政治上的分权。权力越是分散和制衡,对财产权的影响就越小,财产权就越稳固。第三,需要借助宪政手段进行分权。

可问题在于,虽然西方国家的经济发展历程似乎能够证成上述解释,但它并不能解释中国、日本等国家为何迅速崛起。所以,我们需要新的思路,来找到一种更具普遍性和穿透力的解释方案。

二、 分流与合流

为何说既有研究不能解释中国等国家的经济崛起?这要先从财产权说起。我们发现,想要财产权稳固,就需要国家权力减少对财产权进行干预和剥夺,各私营单位之间减少产生财产权的争端。这样,人们才敢于长期大规模投资,经济才能发展。但在这方面,十九世纪的中英两国,并没有多大差别。纵向上来看,英国是“小政府”,清政府的财政和行政能力其实也很弱。横向上来看,英国有早期产权制度来稳固私营单位间的财产权,而中国也能够依靠以宗族为核心的自组织力量,做到同样的事情。除了财产权之外,分权和宪政的解释也说不通。德国、日本和苏联既非横向分权的国家,也非宪政国家,但都有过经济腾飞的阶段;民国、新中国都和清政府一样,都是以纵向分权为主,但在经济发展上却都比清政府快速。

从以上两个悖论可以看出,既有研究只能解释英国为何先拔头筹,形成分流,却不能解释中国等国家为何后来居上,形成合流。但英国的先拔头筹和中国的后来居上,表现形式均为经济的迅速崛起。分流与合流,本来就是一回事。所以,我们不能在谈先发史和分流的时候,忽略追赶史与合流。一个要素只有既能解释为何分流,又能解释为何合流,才能被称为真正重要的影响要素。

同样,在德国和日本飞速发展的阶段,德日学界从来都不会只研究“英国为何领先,德日为何落后”,而一定是研究“英国为何领先,德日为何落后,之后又为何后来居上”。中国没有采用这样的研究方式,原因是因为在十几年前,中国经济合流的趋势还没有现在如此明显。但如今中国经济飞速发展,合流趋势已不可阻挡,我们也才越发意识到,有必要把分流与合流放在一起讨论。

三、 国家能力、资本积累与法律制度

在中国被西方分流,而后通过自身发展完成合流的过程中,中国的法律制度发生了什么改变?我认为主要是司法系统的现代化改革、公司体制变革、国家税收制度改革和家庭法改革。这四个方面的变化虽然未明显加强私人财产权的稳定性,但却使国家的聚敛能力和司法控制能力显著提升。按照既有研究的论断,这应该不利于中国经济的迅速发展。但现实却表明,上述变化其实促进了中国的工业化进程和经济崛起。想要解释这个悖论,就不能只看英国是怎么领先的,还要关注中国是如何完成工业化的。也就是说,我们需要把现代国家建设看成经济合流而非分流的原因。

首先,工业化是个怎样的过程?我认为无非是技术创新、资本积累和资本分配的过程。但不论是清政府、民国还是新中国,作为追赶者,技术创新都不是首要难题。这是因为,不同于需要花费大量时间精力来革新技术并保持领先的先发国家,后发国家可以以低于自研成本的价格买到新技术。而发达国家也乐于借此谋利。而且在美国进行技术封锁之前,这种状况是一直存在的。所以,技术创新虽能够影响工业化和经济发展,但并不是导致中国“先落后又追上”的核心变量。同样,资本分配也不是核心变量。在这方面,十八、十九世纪的中国和西方的差别以及二十世纪末、二十一世纪初的中国和西方的差别并不显著,因此并非资本分配导致了西方的率先工业化,也不能认为资本分配导致了中国的后来居上。

中国和西方真正的差别在于资本积累。十八、十九世纪的中国和西方,资本积累差异极大。因此,西方有条件率先开始工业化,经济随之腾飞。而等中国的资本积累赶上甚至超过西方某些国家,中国也实现了工业化,合流趋势显现。其中,法律制度的发展在中国资本积累的过程中扮演了重要角色。但既有研究对此有着严重的误解:法律制度的变革之所以能推动资本积累,并不是因为它有助于分权,有助于财产权稳定和长期投资;相反,是因为法律制度的变革而大大提升了国家能力,尤其是聚敛能力和司法控制能力,我国才得以将资本积累起来,统一调度使用,发展工业和修建基础设施。此时,资本的集中创造出了远比分散使用更大的价值,经济才有了腾飞的基础。

具体来说,从历史上看,资本积累有三种途径,第一,自下而上的自然市场积累,即强者兼并弱者。土地财产的集中主要是通过该方式完成的;第二,自上而下的国家积累,主要是税收与征收,实践中以前者为主;第三,资本的横向集中。公司体制和资本市场是典型的方式,核心功能为在陌生人社会中实现资本的大规模集中利用。在这三个方面,法律制度的作用是以产权制度、买卖制度、抵押贷款制度促进土地集中利用;以税收法律制度帮助国家获取信息、汲取资源;以司法力量保障公司制度与资本市场,资本就能够被高效地积累起来、集中利用。借此,工业化和经济发展的目标也更可能实现。

历史表明,只要这三种渠道中有一种畅通,资本就能够积累起来。但问题就在于,清政府是极为罕见的三种渠道全部堵塞的经济体:土地产权体制相对不利于兼并;国家的财政能力孱弱,税收制度严重僵化;国家能力低下,横向资本集中制度无法出现。所以,清政府的资本积累状况,就远比允许土地兼并和税收制度相对成熟的公司制与资本市场不断完善的西方国家差得多。由此,世界经济在十九世纪出现了大分流。

上述解释也能说明中国为何能后来居上,完成大合流。二十世纪初,中国的政治精英阶层基本达成了通过加强国家能力来追求富强的新共识。借助宪法和法律制度的变革,民国政府的税收能力大幅增加,现代公司与现代化工厂开始涌现,司法能力在商业中心城市也得到整体加强。受其影响,中国的资本积累状况得到改善,工业化水平得到提高。新中国建立后,宪法和法律制度的变革使中国的国家能力变得更强,国家的工业化进程也进一步加速:公有制下,土地、资本和人力被集中利用,重资本的工业项目和基础设施建设项目大量落地,资本积累过程基本得以完成。加之改革开放后,市场机制开始重新被激活,经济开始高速增长,合流的趋势越发明显。可见,中国经济奇迹正是得益于国家资本集中体制与市场资本分配机制的良性互动,而法律制度的变革也推动了这种互动。

四、 经济分流背后的文化分流

不同于传统制度经济学的观点,其实只要在合理范围内,国家权力的扩张和国家能力的提升并不会阻碍现代经济的发展,甚至,它还应当被视作经济发展的必要条件之一。也正因此,国家能力相对较弱且对资本抱有一定“恶意”的清政府,才在19世纪被西方甩在了后边。

针对该问题,我们还可以做进一步的反思:为何清政府,换言之传统中国,并不那么重视资本积累,也不太敢动用国家力量汲取资源?其背后是否有文化的因素?我认为是有的。正是因为传统儒家文化重视仁政而反对与民争利,不忍心过度掠夺小民,安土重迁,强调以封建和长幼有序的宗族模式来治理财产,所以传统中国政权及其治下的官员和百姓才没有动力去进行资本积累,经济发展也相对较慢。相反,由于没有特别重的道德负担,西方国家就敢于通过殖民、掠夺小民和支持土地兼并等方式进行资本积累。于是,这些西方国家率先完成了资本积累,实现了经济发展。也是在这个意义上,经济的分流可以被看作是一种文化的分流。

张泰苏

学者交流:

李启成:张泰苏教授认为,我国近代的司法控制能力是不断增强的。但到底强不强,本质还要看司法的权威性。在这方面,其实状况似乎并不好。此外,清代儒家其实并非只求义不求利,而是肯定人的正常欲望。

李启成

张泰苏:的确,新的司法体制在取代旧体制的过程中,造成了很大混乱。民间法能完成的任务,新体制不一定能圆满完成。但是,后者的确能做到前者做不到的事情。至于义利之辨的问题,我更倾向于表达为:在清代,儒家学者把义利之辨从纯道义层面的辩论,转化为更倾向于实用主义、经世致用层面的讨论。

章永乐:如何评估国际体系和世界市场体系对“分流”与“合流”造成的影响?由于欧洲列强在19世纪之前尚未对华建立殖民支配体系,近代殖民主义对于“分流”的影响,似乎比较容易评估,但随着19世纪殖民支配体系的建立,殖民主义对于“合流”的影响如何评估,变得更复杂一些,在研究方法上如何回应?

章永乐

张泰苏:国际体系和世界市场体系对分流与合流的影响是显而易见的。只不过西方国家会主张,是因为中国在被殖民过程中受了西方的影响,才能完成现代化。但其实,世界上没有任何一个国家是在殖民期间崛起的。西方留下了稳固产权、小政府等理念,但它们起作用的前提是,资本已有一定积累,经济已有一定发展。缺乏经济与资本基础而一味强调稳固产权,只会阻碍当地发展。西方也通过这种方式踢掉了许多殖民地发展的“梯子”。

戴昕:过去西方做的很多事情,看似是在强调分权,但背后也是在强化国家能力。而且国家能力不仅是专断的能力,还包括信息能力、汲取能力等很多基础能力。此外,宽泛地讲,法律是文化系统的一部分,但现代化是把“文化意义的法”与“规范意义的法”分离的过程。所以,法律与文化会呈现出什么样的关系,还需要进一步关注。

戴昕

张泰苏:因为本次讲座主要是讨论工业化,所以我把国家能力简化为了与工业化有关的能力。这有些平面化,但也更聚焦。我对文化的理解也是简化的。而且如果按照文化理论的说法,什么行动都是受到文化影响的,不能证伪。为了充分使用文化理论,我们要对它进行一定限缩。

阎天:1930年左右关于劳动法的争论,就是分流与合流的争论。在法学学科内部,有学者认为劳动问题本身是宪政问题。也有学者提出,有了劳动法,产权才能稳固。这其实都是在用分流的视角看问题。但社会学和政治学的学者却不同意他们的观点。他们发现,中国当时根本没条件研究劳动法。如果学了西方,中国民族工业发展会停滞。所以,他们更倾向先以国家能力发展民族工业,之后再讨论劳动法。这种思路就是“中国为什么合流”的思路。

阎天

吴景键:我的问题主要与资本的横向集中,也即公司制度相关。第一,民国后期公司注册数量的增加与1946年公司法修改以及抗战后的特殊情况有很大关系,在实证上能否用以证明公司制度与国家能力间的正相关性;第二,民国时期也曾出现公司制度上“国进民退”的现象,并被不少学者视作当时经济衰落的重要原因之一,资本集中与资本分配之间的良性互动究竟如何达成?

吴景键

张泰苏:我其实是想解决这样一个问题:公司作为一个概念,中国很早就有。但为什么直到有了现代国家,才得到广泛运用?我的解释是,公司制度的运转,需要强有力的跨地域执法和司法能力作为保障。而这样的能力只有现代国家兴起之后才有的。

葛云松:工业化可能会涉及许多方面。张泰苏教授将其简化为资本积累,是否太单一了?若穿越回几百年前,是不是中国只要有资本积累,就一定能够自行实现工业化?

葛云松

张泰苏:工业化相对具有工具性和功能性,和其他要素的牵扯可能并没有那么多,可以单独进行讨论。

讲座最后,院长助理左亦鲁助理教授代表北大法学院向张泰苏教授赠送了讲座纪念海报。本次讲座在热烈的掌声中圆满结束。

赠送海报